採用マーケティングのガイドライン2025 - 新卒採用はマーケティングである

- Daichi Mitsuzawa

- 1月9日

- 読了時間: 21分

更新日:1月18日

近年の日本では、少子高齢化による労働人口の減少と学生の価値観の多様化が同時に進行しています。企業は、変化の激しい時代において、将来を担う優秀な人材を確保するために、従来の採用活動にとらわれない、より戦略的なアプローチが求められています。

従来型の採用活動は、いわば「待ち」の姿勢でした。具体的には、求人媒体に掲載した情報を見て、学生が応募してくるのを待つという受動的な手法が主流でした。しかし、少子化の影響で学生数が減少している現在、この手法だけでは十分な人材を確保することが難しくなっています。また、インターネットやSNSの普及により、学生の情報収集手段が多様化し、企業の情報も容易に比較検討できるようになったことで、学生の企業選びの基準も多様化しています。

このような状況下で、企業は、むしろターゲットとする学生層に積極的にアプローチをしていく、すなわち、"採用マーケティング"を実施していくことが極めて重要となってきます。採用マーケティングとは、マーケティングの考え方や手法を採用活動に取り入れることで、効率的かつ効果的に人材を獲得するための戦略です。

採用マーケティングでは、学生を「顧客」と捉え、企業の理念やビジョン、事業内容、社風、待遇などを「商品」と捉えます。そして、マーケティングの手法を用いて、学生に「自社で働くことの魅力」を効果的にアピールすることで、ターゲットとなる学生層からの応募数を増やし、優秀な人材を獲得することを目指します。

本稿では、新卒採用をマーケティングの視点から捉え直し、その重要性と具体的な手法について解説していきます。企業が求める人材を獲得し、持続的な成長を遂げるために、採用マーケティングは必要不可欠な戦略と言えるでしょう。

新卒採用と一般消費者向けマーケティングの類似性

新卒採用活動と一般消費者向けマーケティングには、多くの共通点があります。どちらも、ターゲット層に自社の魅力を効果的に伝え、行動を促すという目的を持っています。

一般消費者向けマーケティングでは、消費者に商品やサービスを購入してもらうために、市場を細分化し、ターゲット層を絞り込み、その層に響くようなプロモーション活動を行います。例えば、ある化粧品メーカーが、20代の女性をターゲットに新しい化粧品を発売する場合、そのターゲット層の女性がどのようなメディアに接触し、どのような情報に関心を持っているのかを調査・分析し、効果的な広告展開やプロモーション活動を行います。

新卒採用においても、同様のアプローチが有効です。企業は、自社の求める人物像に合った学生を採用するために、学生全体を細分化し、自社に合った学生層をターゲットとして設定します。そして、そのターゲット層の行動やニーズを見極めた上で、当行動およびニーズに沿って自社の魅力を効果的に伝えるための広報活動や採用活動を行います。

例えば株式会社サイバーエージェントでは、新卒採用において、候補者のニーズや市場動向を詳細に調査し、その結果を基に採用戦略を柔軟に調整することで、優秀な人材の獲得に成功しています*1。当事例からも分かる通り、新卒採用にマーケティングを取り入れることは極めて重要です。

新卒採用マーケティングのフレームワーク例:STP分析

マーケティングの基礎的なフレームワークであるSTP分析は、採用マーケティングにおいても有用となります。Sはセグメンテーション、Tはターゲティング、Pはポジショニングです。

セグメンテーションとは「不特定多数の人々を同じニーズや性質を持つ固まり(セグメント)に分けること」を指し、ターゲティングは「どのセグメントをターゲットにするか決めること」、ポジショニングとは「ターゲット顧客の頭の中に、自社および自社サービスについて独自のポジションを築き、ユニークな差別化イメージを植えつけるための活動」の事を指します*2。

その中でも特に、採用マーケティングにおいてはセグメンテーションとターゲティングが非常に重要な要素となっています。 一般消費者向けマーケティングとは異なり、単に多くの学生を集めるだけでなく、自社とフィットする人材を採用することが重要となるためです。ここでミスマッチが生じると、採用した人材が早期に離職してしまう可能性が高まります。早期離職は、企業にとって採用コストの増加だけでなく、人材育成の遅れや、組織全体の士気低下など、様々なリスクをもたらします。そのため企業は、学生の価値観やキャリアプラン、スキル、経験など様々な要素を考慮し、自社に合った人材像を明確に定義した上で、学生全体を細分化し、自社が求める人材が含まれるセグメントをターゲットとして設定し、アプローチしていくことが重要となります。

効果的なセグメンテーションとターゲティングを行うためには、学生の行動心理や意思決定プロセスを深く理解することが重要となります*3。例えば、近年Z世代と呼ばれる学生が就職活動の中心となっていますが、Z世代はデジタルネイティブであり、情報収集能力が高く、多様な価値観を持っているほか*4*5、企業の社会貢献性や成長性を重視する傾向があるとされています*6。企業は、これらのZ世代の特徴を理解した上で、採用活動を行う必要があります。

ポジショニングフェーズでは、採用担当は採用における競合他社との現状の違いを洗い出し、ターゲットにとって魅力的に映るようなポジションを特定していきます。採用後のミスマッチを防ぐという観点から、ポジショニングは採用マーケティングにおける重要なフェーズです。ポジショニングを取らなければ、仮にターゲットに当てはまる学生に内定を出しても、最終的に他社企業に就職してしまう可能性があるからです。ポジショニングでは、ターゲットとなるセグメントのニーズを捉えながら検討する必要があります。一方で、ニーズに合わせすぎるとミスマッチが起きる原因にもつながりかねず、ポジショニングは変数的な要素のあるセグメンテーションおよびターゲティングとは異なり、定数的な要素を纏っていることから、採用マーケティングにおいてはセグメンテーションとターゲティングに特に注力し、むしろポジショニングはターゲティングに対して逆算的に情報を提供するような位置づけで進めていくことを推奨します。

次章では、先述した内容を更に深掘っていきます。

採用マーケティングにおけるSTP分析方法

まずは最初のステップであるセグメンテーションの方法について説明します。以下にセグメンテーションの切り口と、各概要を記載します。

図1:セグメンテーションの切り口例

方法 | 概要 | 例 |

属性 | 学生の属性に基づいてセグメントを分類する | 大学、学部、学科、年齢、性別など |

価値観 | 学生の価値観に基づいてセグメントを分類する | キャリアプラン、仕事に対する価値観、ライフスタイルなど |

行動 | 学生の行動に基づいてセグメントを分類する | インターンシップ参加経験、企業研究の進捗状況、情報収集方法など |

これらの要素を組み合わせることで、より精度の高いセグメンテーションが可能になります。

採用マーケティングにおいては、特に属性でセグメンテーションされることが一般的ですが、近年は行動や価値観データに関するデータも収集できるようになってきているため、そうした切り口でセグメンテーションを行うことも増えてきております。

次に、具体的にどのセグメントに対してアプローチをかけていくか検討していくフェーズである、ターゲティングについて説明します。ターゲティングでは、どのセグメントに対してアプローチをかけていくか検討するのは勿論、セグメンテーションの切り口よりも更に細かい粒度でターゲット像(=ペルソナ像)を特定することで、より細かいニーズを洗い出し、アプローチの確度を高めることができます。また当特定にあたり、自社のポジショニングを洗い出した上で検討するような逆説的アプローチも、確度を高める方法の一つとして有用です。特に採用マーケティングにおいては、先に採用したいポジションが決まることが多いため、

ターゲティング→セグメンテーション→ターゲティング(ペルソナ像の特定)⇆ポジショニング

というような順番で実施すると、質の高い分析を行うことが可能となります。

例えば、優秀な若手データサイエンティストを採用したいIT企業があるとします。

この場合、まずは当ターゲットを基に、どの切り口からセグメンテーションを行うことが自社にとって更にターゲティングしやすいかを特定します。例えば、今回の例でいえば、"優秀な"、"若手"の"データサイエンティスト"が欲しい、というニーズから、"所属大学の、データサイエンスの分野のQSランキング(属性)"と"年齢"、"実務経験レベル"などといった指標でセグメントを切っていく、といった形です。

次にターゲティング(2回目)を実施します。その際、ターゲットとしたい学生の理想像を、セグメントの切り口よりも細かい粒度で特定していきます。例えば、「データサイエンスを専攻し、来年度卒業予定の成績が良い学生。かつ他を巻き込むような課外活動実績がある。友達が多くいつも友達の輪の中心にいる。部屋に閉じこもるというよりかは、食堂や図書館で周囲を巻き込みながら勉学に励むような学生」とったような形です。また当IT企業が知名度の高いゲームビジネスを持っている場合、それが他社との差別化要素になるため、その要素もターゲティングに含めます。具体的には、「空いている時間に、友達を巻き込んでゲームで対戦しているような学生」などといった形です。その場合、"所属大学の、データサイエンスの分野のQSランキングがTop10以内"で、"2026年卒業"、かつ"実務経験あり"のセグメントに狙いを定めます。その上で、競合他社と自社との違いを再度洗い出しながら、先述のターゲット像に刺さるポジションを練っていきます。例えば、「より消費者に近い仕事ができる」や、「給与におけるパフォーマンスの割合が高く、成果を出せば出すほど稼げる」などといったような形です。

採用プロモーションフレームワークの詳細解説

セグメンテーションおよびターゲティングにより、具体的にアプローチしていきたいターゲット層が決まり、ターゲットに訴求できるポジションを掴んだ後は、ターゲット層に対して効果的にプロモーションをかけていくことが重要です。プロモーションを行うにあたり、学生が企業を認知してから入社し、定着するまでの各フェイズ(=ファネル)を理解し、各ファネルに対して個別のアプローチを検討する必要があります。以下に各ファネルの概要およびそれぞれの施策と設定すべきKPI例を記載します。

図2:各ファネルの詳細と施策例

ファネル | 概要 | 施策例 | KPI |

認知 | ターゲット層に自社の存在を知ってもらう | 企業ホームページ、SNS、求人広告、広報活動 | 認知度、リーチ数、ホームページアクセス数 |

想起・記憶 | 自社のことを覚えてもらう | 繰り返し情報発信、印象的なコンテンツ、イベント参加 | ブランド認知度、想起率 |

興味・関心 | 自社への興味・関心を高める | 会社説明会、インターンシップ、社員インタビュー、オフィスツアー | 説明会参加者数、インターンシップ参加者数、ホームページ滞在時間、資料請求数 |

行動(応募) | 応募を促す | 応募しやすいインターフェース、魅力的な求人情報、選考プロセスの明確化、応募者への丁寧な対応 | 応募者数、応募者一人当たりのコスト、応募完了率 |

入社 | 入社手続き | 入社前研修、ウェルカムイベント | 入社承諾率 |

定着 | 定着・活躍 | OJT、メンター制度、研修制度、社内イベント | 定着率、従業員エンゲージメント、活躍社員比率 |

認知段階では、ターゲット層に自社の存在を知ってもらうことが重要です。そのため、求人広告や企業ホームページ、SNSなどを活用し、積極的に情報発信を行う必要があります。

想起・記憶段階では、自社のことを覚えてもらうために、繰り返し情報発信を行うことや、印象的なコンテンツを提供することが重要です。例えば、企業のビジョンや理念を分かりやすく伝える動画や、社員インタビューなどを掲載することで、学生の記憶に残るような情報発信を行うことができます。

興味・関心段階では、自社への興味・関心を高めるために、会社説明会やインターンシップなどを開催し、学生と直接コミュニケーションを図ることが重要です。また、社員インタビューやオフィスツアーなどを実施することで、自社の雰囲気や働き方を具体的に伝えることができます。

行動(応募)段階では、応募を促すために、応募しやすいインターフェースを用意することや、魅力的な求人情報を掲載することが重要です。また、選考プロセスを明確化し、応募者への丁寧な対応を行うことで、応募者の不安を取り除き、応募を促進することができます。

なお、日系企業は特に、かねてからアプローチしなくても自社を認知・想起・記憶している学生の、興味・関心段階フェーズ以降へのアプローチに注力し過ぎる傾向にあり、認知・想起・記憶段階に対するアプローチが足りない傾向にあります。背景としては、採用担当者自身が自身の企業を元々知っており、理解して入社していることに起因した、当企業を知らない/理解していない学生に対する採用担当者の想像力の欠如が挙げられます。特に大手企業の採用担当者は当傾向にあり、担当者自身が知らないうちに優秀な学生からの認知・想起・記憶がなされず、結果として興味・関心に及ばないケースが多いです。またそうした学生に対し、採用担当者が「自身の会社も知らないような、情報収集力のない学生は必要ない」などと結論付けているケースもあります。実際、そうした未開拓層に、本来企業とマッチするような学生、あるいは理想のペルソナ像に当てはまる学生が多く存在しているケースは多々あるため、そうした未開拓層の学生の認知・想起・記憶フェーズにアプローチすることが、母集団サイズの拡大および質の向上という面において特に重要です。次章では、そうした認知・想起・記憶フェーズを更にブレークダウンし、なぜ当フェーズへのアプローチが重要となるのか、について深堀りしていきます。

未開拓層の学生における認知・想起・記憶段階において、第一想起ポジションを取ることの重要性

学生の認知・想起・記憶段階フェーズにアプローチすることが母集団サイズの拡大および質の向上において重要な役割を果たす理由は何か。それは、今まで自社の業界を第一志望業界として見ておらず、理解が薄いが、自社とマッチするポテンシャルのあるような未開拓層の学生に対してアプローチすることが、むしろ応募に繋がりやすくなることがあるためです。特にそうした学生は自社業界への理解度が低く、本来自社業界に精通している学生からの人気が高い企業に対する認知が低い可能性があるため、結果的に、自社業界におけるそうした学生の就職先としての第一想起ポジション、あるいは想起集合企業となり、相対的に想起されやすくなります。想起されやすくなれば、その分興味・関心フェーズへと流入させ、自社への理解を更に深めさせることができ、結果として本来母集団に含まれてこなかった、自社ニーズとのマッチ度が高い学生の入社が期待できます。

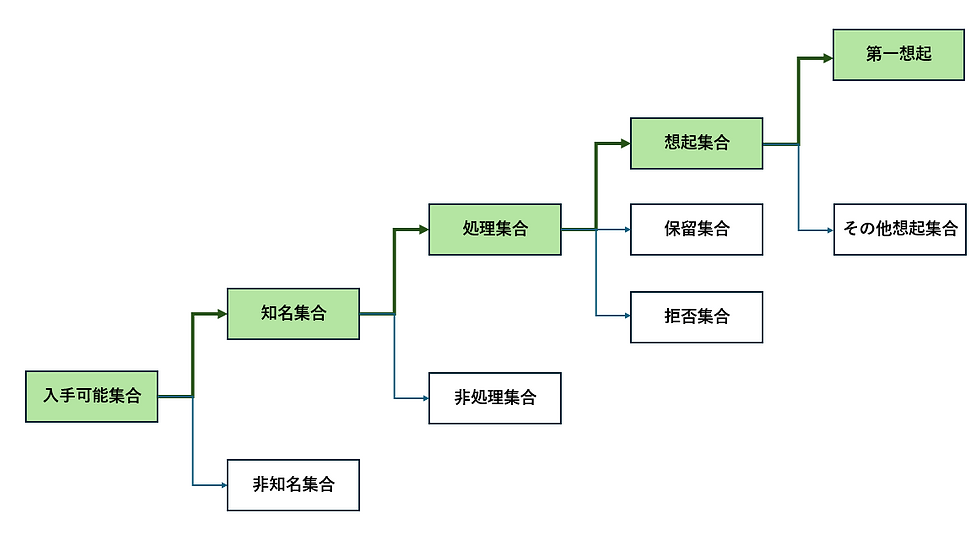

この認知・記憶段階において、第一想起ポジションを取るまでのファネルを以下に記載します。

図3:認知・想起・記憶段階における第一想起までの各ファネル*7

以下に新卒採用マーケティングを例として想定し、各ファネルの説明を記載いたします。

知名集合とは、そもそも名前を知っている企業の集合を指します。

処理集合とは、企業のプロフィールや事業、製品に対する一定の理解があり、それらに対し評価できるような企業の集合を指します。

想起集合とは、処理集合の中で、就職先として想起できるような企業の集合を指します。 (保留集合とは、給与が低い等のイメージや若手がいるイメージがない、あるいは就職先としての十分な情報を持ち合わせていない、等の要因により就職先としては想起されなかった集合を指します)

第一想起とは、想起集合の中で、一番最初に想起される企業を指します。例えば「ゲーム業界で就職したい企業といえば?」と聞かれた際に「任天堂」と回答する学生は、任天堂がゲーム業界における就職先の第一想起ポジションを取っているといえます。

例えば、自社が当業界就職ランキング3位の場合、当業界の志望学生からすれば第一想起企業とされていない可能性が高いですが、逆に他の業界を志望している学生に対して積極的にアプローチしていくことによって、そうした学生の当業界における第一想起ポジションを取ることが十分に可能となります。

第一想起ポジションを取ることのメリットは、学生が当業界に関心を持ってリサーチをかけた際に、一番最初に調べられやすく、かつ最も深く調べられやすくなる可能性が高くなります。具体的には、第一想起ポジションを取っている企業=一番好意的な企業へ入社した後に後悔したくない、といった気持ちから、入社後に後悔(=損)しないか検証作業がなされるということです。これは行動経済学のプロスペクト理論にも沿っています*8。

こうした第一想起のポジションを取るには、比較対象となる競合他社よりも、ターゲット層に対する露出を増やすことが必要です。そのため、業界第一位の企業よりも十分な採用予算が確保できない場合は、認知・想起・記憶フェーズに従来入ってこないような層に対してアプローチをすることで、ROIの高い採用活動を行うことができると考えます。

興味・関心段階における採用ブランディングの重要性 - コンセプトの定義づけとストーリーの重要性

興味・関心段階では、採用ブランディングが非常に重要となります。採用ブランディングとは、企業が求職者に対して、自社が魅力的な雇用主であることを伝え、その魅力を高めるための活動です。その中でも特に、コンセプトベースドブランディングの考え方が重要になります。コンセプトベースドブランディングとは、商品やサービスの提供を通じて、顧客にどのような価値を提供したいのかを明確に定義し、そのコンセプトに基づいてブランディング活動を行う手法を指します。

採用活動においても、自社がどのような人材を求めているのか、どのような価値を提供できるのかを明確に定義することで、ターゲット層の共感を得やすくなるでしょう。

またコンセプトに基づいたブランドを学生に伝えるには、ストーリーを練り上げることも重要です。Melanie C. GreenとTimothy C. Brock*9によれば、人は物語に没頭することで、現実世界から物語の世界へと意識が移行し、物語の内容をより深く理解し、共感しやすくなるということが分かっています*8。企業にはどういった歴史があって、どういったビジネスをやっている中で、こうした人材を求めているのか、ということと、実際に働く内容までを、コンセプトと共に一貫性を持って練り上げていくことで、学生の興味・関心を高めるプロモーションを行うことができます。

例えば、ある企業が「多様性を重視する」というコンセプトを掲げ、採用活動を行っているとします。この場合、まずはなぜ多様性を重視しているのかを、企業の歴史や事業と関連付けてストーリー立てて説明した上で、表に出るサービスや製品に多様性の要素を加えることは勿論、採用ホームページや会社説明会などで、多様なバックグラウンドを持つ社員を紹介したり、多様性を尊重する社風をアピールしたりすることで、多様性を重視する学生の共感を得やすくなり、効果的な訴求を実現することができます。

採用ブランディングとサービスブランディングの繋がり

前章で記した採用ブランディングは、企業ブランディングの一環として捉えることもできます。特にtoB事業に携わる企業にとっては、採用ブランディングがサービス自体のブランディングにも繋がるケースがあります。

例えば、戦略コンサルティングファームでは、ケーススタディを用いた選考や、難関大学出身者が多いことをアピールすることで、高度な分析力や問題解決能力を持つ人材が集まる企業というイメージを構築しています。これは、彼らが顧客に提供するコンサルティングサービスの質の高さ、ひいては企業の信頼性にも繋がります。顧客は、優秀な人材が集まるファームであれば、質の高いサービスを提供してくれると期待するからです。

同様に、投資銀行やファンドは、高収入や社会的な影響力の大きさをアピールすることで、野心的な学生を引きつけ、同時に、顧客に対して「優秀な人材が運用するファンドだから、高いリターンが期待できる」というメッセージを暗に伝えています。

このように、採用ブランディングは、企業がどのような人材を求めているのか、どのような価値観を重視しているのかを外部に示すことで、サービスブランディングにも良い影響を与えることができます。

また採用ブランディングは、単独で実施するのではなく、企業全体のブランディング戦略と連携させることが重要です。企業理念やビジョン、サービスの価値、ブランドプロポジションなどと整合性の取れた採用ブランディングを行うことで、サービスブランディング自体の強化につながっていくでしょう。

採用担当者における消費者動向収集の必要性

採用マーケティングは、かねてから説明している通り、マーケティングと密接に結びついているため、採用担当者は常日頃から学生の就職動向を収集しておく必要があります。特にターゲティングにおいては、学生の価値観や行動様式を理解することが重要です。学生は、どのような情報源から企業の情報を得ているのか、どのような点に魅力を感じて入社を決めているのか、といった点を把握することで、より効果的なターゲティングおよびプロモーションを行うことができます。

また学生の就職動向は、ミクロの動向だけでなく、国際情勢などのマクロ情勢も影響するため、ミクロ・マクロの観点から情報を収集しておくことが重要です。例えば、アメリカのトランプ大統領就任により、これまで留学生がアメリカで働く際に必要だったH1-Bビザの発給上限数が減り、アメリカで働けなくなる世界トップ学生が急増する可能性があります(参考記事:「2025年の世界トップ学生就職動向予想 - トランプ氏の大統領再選とトップ海外大生採用への影響」)。そうしたマクロ動向により、採用母集団が大きく増減するほか、ターゲット層の就職選好に影響が出る可能性があるため、常日頃からニュースで流れてくるマクロ情勢と採用の関係性に思考を張り巡らせておくことを推奨します。

学生就職動向を収集するための具体的な方法

学生就職動向を収集するための具体的な方法としては、以下の表に示すようなものがあります。

図4:学生就職動向収集ツール

方法 | 説明 | 例 |

学生就職分析ツール | 特定のキーワードの検索トレンドやSNSの投稿などを分析する | Google Trends、Social Insight |

市場調査レポート | 業界団体や調査会社、採用プラットフォーム事業者が発行するレポート | 経済産業省、日本政策投資銀行、Jelper Club |

アンケート調査 | 顧客や学生を対象としたアンケート調査 | Jelper Clubへの委託 |

メディア分析 | 新聞、雑誌、Webサイトなどのメディア情報を分析 | フィナンシャル・タイムズ、日本経済新聞など |

まとめ

本稿では、新卒採用をマーケティングの視点から捉え直し、その重要性と具体的な手法について解説しました。新卒採用は、企業の将来を担う人材を獲得するための重要な活動です。従来型の採用活動では、変化の激しい社会情勢や多様化する学生の価値観に対応することが難しくなってきており、多くの企業が新たな手法を模索しています。

採用マーケティングは、マーケティングの考え方や手法を採用活動に取り入れることで、効率的かつ効果的に人材を獲得するための戦略です。特に新卒採用においては、ターゲット層である学生の理解を深め、自社の魅力を効果的に伝えることが重要となります。企業は、学生の価値観や行動様式、社会全体のトレンドなどを把握し、自社に合った採用マーケティング戦略を策定する必要があります。

採用マーケティングを成功させるためには、継続的な情報収集と分析、そして改善が欠かせません。学生のニーズや動向は常に変化しているため、採用担当者は常に最新の情報に目を向け、採用活動を改善していく必要があります。

また、株式会社Jelper Clubでは、そうした採用マーケティング支援や学生の就職動向に関する情報のシェア等を行っております。株式会社Jelper Clubは世界トップ学生と日本の企業を対象とした採用プラットフォーム「ジェルパークラブ」を運営しており、既にハーバード大学などの世界トップ学生が約2,000名、大手企業からスタートアップまで20社以上の企業にご登録いただいております。そうした立場から、弊社でしか得られない知見やメソドロジー等を有しているため、世界トップ学生の採用に関心のある方や、採用マーケティングに関してお悩みの方は是非弊社までお気軽にお問い合わせください。

(執筆・編集:Jelper Club 編集チーム)

出典

1. 「サイバーエージェントの新卒採用戦略に迫る|成功を支えるリサーチの重要性」(RECCOO):https://blog.reccoo.com/case/case581

2. 「MBA用語集」(グロービス経営大学院):https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-11994.html

3.「意思決定理論における心理学的なアプローチ」(福田一郎):https://core.ac.uk/download/pdf/230294505.pdf

4. 「デジタルで伝える心 ~大学生におけるチャット上の新常識~」(一般社団法人 東京広告協会):https://www.tokyo-ad.or.jp/activity/publication/pdf/future2024_full2.pdf

5. 「第59回学生生活実態調査 概要報告」(全国大学生活協同組合連合会):https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html

6. 「2024年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査」(株式会社リクルートマネジメントソリューションズ):https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0000000421/

7. 「ブランド・カテゴライゼーションの枠組み」(恩蔵直人):https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=12233&file_id=162&file_no=1

8. 「プロスペクト理論と損失回避(と麻雀)(経営学 後藤 剛史 准教授)」(南山大学):https://depts.nanzan-u.ac.jp/grad/ss/column/management/026875.html

9. "The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives" (Melanie C. Green and Timothy C. Brock) : http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_role_of_transportation_in_the_persuasiveness_of_public_narratives.pdf

コメント